KNOWLEDGE

更年期だけじゃない! 若い女性のやせも注意

骨粗しょう症

骨強度の低下(骨量の指標となる骨密度の低下と骨質の悪化)により骨がスカスカになり、骨折しやすい状態になることから、寝たきりの原因になるといわれる骨粗しょう症。男性に比べて女性に多く、主に閉経後の女性ホルモンが激減する時期に骨量が著しく低下するため高齢者の病気と思われがちですが、過度なダイエットは骨密度を低下させるので、近年増加する若い女性のやせにも注意が必要です。

-

骨粗しょう症とは?

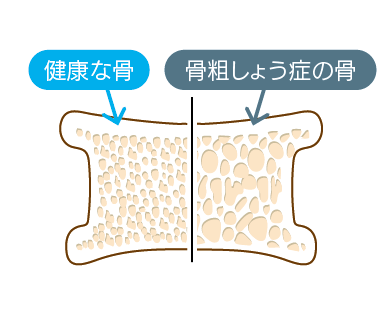

骨は、骨芽細胞によってつくられ(骨形成)、破骨細胞によって吸収される(骨吸収)という新陳代謝を繰り返すことで、常に新しく生まれ変わっています。

しかし、骨形成と骨吸収のバランスが崩れて骨吸収が上回ってしまうと、骨強度が低下し、骨がもろくなって骨粗しょう症となります。

リスク因子はエストロゲン(女性ホルモン)の減少

女性ホルモンのエストロゲンには、骨芽細胞を活発にする働きがあるため、エストロゲンの分泌が減少すると骨形成が低下して骨吸収が上回ってしまいます。

閉経後の女性が骨粗しょう症になりやすいのはそのためですが、実はやせの女性も要注意です。エストロゲンは脂肪細胞からも分泌されているため、過度なダイエットで脂肪細胞が減少するとエストロゲンの分泌量が減り、骨形成に影響を及ぼす可能性があります。

検査で早期に発見し、治療につなげる

骨粗しょう症は自覚症状がなく進行するため、とくに更年期世代の女性は半年から1年に1回、骨密度測定をするとよいでしょう。骨粗しょう症の検査は、二重Ⅹ線吸収測定法(DXA法)による骨密度検査がより正確ですが、被曝がなく、かかとで簡単に骨密度検査ができる定量的超音波法(QUS)のほか、血液検査の骨代謝マーカーなどもあります。

骨粗しょう症の治療薬には、骨吸収を抑制するビスフォスフォネート(BP製剤)やデノスマブ(抗RANKL抗体)、ビタミン製剤、カルシウム製剤、女性ホルモン製剤などがあります。

食生活による予防

骨粗しょう症の予防には、食事と運動、生活習慣が重要とされます。なかでも食事は、十分なカルシウム摂取と、カルシウムの吸収を促すビタミンD、骨へのカルシウムの取り込みを助けるビタミンKの摂取が重要です。骨粗しょう症の予防には、男女ともに1日約700㎎のカルシウムの摂取がすすめられています。カルシウムを多く含む乳製品や大豆製品、カルシウムとビタミンDを多く含む小魚、カルシウムとビタミンKを多く含む納豆などを積極的にとりましょう。

【おすすめ食品】 牛乳 チーズ 小魚 納豆

監修:丸の内の森レディースクリニック 院長/医学博士 宋美玄